流言:“大蒜能杀菌,感染了幽门螺旋杆菌,多吃大蒜就能治愈!”

网上有人说大蒜可以杀菌,如果感染了幽门螺旋杆菌,多吃大蒜就可以杀菌,还能治愈幽门螺旋杆菌感染。

流言分析:这是一个非常典型的民间误区。

大蒜确实含大蒜素等活性成分,在实验室环境下提纯后,具有抗菌作用。且不说大蒜中大蒜素的含量远远低于实验室水平,大蒜素的性质并不稳定,很容易分解,进入胃的酸性环境后,其抑菌效果必然受到影响。

目前治疗幽门螺杆菌的最有效是“四联疗法”(两种抗生素+抑酸药+铋剂),需严格遵医嘱用药10-14天,即可痊愈。

大蒜是调味品,不是药物。感染幽门螺杆菌应尽早做药敏检测,规范用药,而非依赖“食疗偏方”耽误治疗。

现在,常规体检里往往会有一项“吹气”,通过检测呼气中碳 14 标记的二氧化碳含量,确定是否感染幽门螺旋杆菌(又名幽门螺杆菌)。一旦感染它,会增加胃癌的发病率,医生都会建议尽快治疗。但在网络上却有一种说法:不用去医院,靠吃大蒜“食疗”就能把幽门螺旋杆菌治好,真有这么神奇吗?

幽门螺旋杆菌不算啥?可别掉以轻心

由于幽门螺旋杆菌感染往往没有明显的体征,不少人都对它抱着“无所谓”的态度,觉得根本感觉不到它的存在,并不影响生活,又不是什么急性病,有必要去医院治疗吗?

医学界公认,幽门螺旋杆菌是胃炎、胃溃疡、胃癌等胃肠道疾病的首要致病因素,不能对它不当回事!

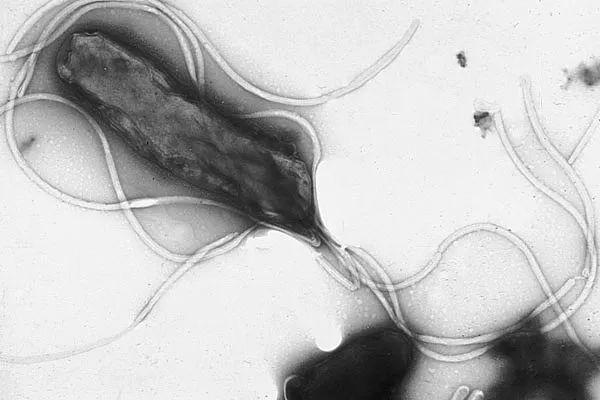

作为目前发现的唯一能在胃酸环境里生存的微生物,当人体感染幽门螺旋杆菌后,它不仅在胃部“安营扎寨”,还会通过多种机制导致胃黏膜损伤,并诱发局部炎症,激发自身免疫反应,如诱导胃黏膜上皮细胞增殖和凋亡、影响胃肠激素分泌等。

幽门螺旋杆菌能够合成大量的尿素酶,分解尿素,生成二氧化碳和氨,用来保护自己抵抗胃酸,所以感染者容易出现嗳气、口臭症状。

尿素酶检测是临床上检验患者是否感染幽门螺旋杆菌的常用方法,最快捷的“呼气试验”的原理,是让患者先服用碳 14 标记的尿素胶囊,如果已被感染,幽门螺旋杆菌产生的尿素酶可以分解出碳 14 标记的二氧化碳,并通过呼气排出。

幽门螺旋杆菌具有较高的感染率,据统计,我国约有 6 亿人感染。在人与人之间传播的途径主要为口口传播、粪口传播,而家庭内部传播是感染的主要途径之一,唾液、食物、餐具、水源等都可能造成传播。

感染者与他人接吻、共餐时用自己的筷子给别人夹菜、混用水杯、嚼碎食物喂小孩,乃至上完厕所不洗手就拿东西给别人吃等行为,都会导致幽门螺旋杆菌传染给他人。

幽门螺旋杆菌无法自愈,感染后如果不做治疗,将会终生伴随,无论有没有症状,都应积极进行根除治疗。如果已经查出被感染,建议在治愈前和家人采用分餐制,感染者使用的餐具需高温消毒,同住的家人也需要去医院检查。

得了幽门螺旋杆菌吃蒜治疗有用吗?

拍蒜、捣蒜,或是直接咬一口蒜,浓烈的蒜味儿扑面而来,这表明它正在释放大蒜素。

大蒜素是大蒜中的蒜氨酸被蒜氨酸酶转化而形成的,多项研究都显示它具有良好的抗氧化、抗菌、抗病毒、消炎等功能,并能有效抑制肿瘤生长。

幽门螺旋杆菌就是可以被它抑制生长的细菌之一。相关研究显示,大蒜素对幽门螺旋杆菌最小抑菌浓度为 2.0 毫克/毫升。

但不能忽视的是,这些研究通常是在体外抑菌实验环境中进行的,使用的也是从蒜中提炼出的高纯度大蒜素,并不是直接用日常吃的生蒜来做实验。大蒜素的性质并不稳定,很容易分解,高温加热后会基本消失,所以如果吃做熟后的蒜,摄入的大蒜素量非常有限。即使仍然有存留的大蒜素,胃肠道的复杂环境可能也会干扰它对幽门螺旋杆菌的抑制效果。

虽然有临床实验显示,在常规治疗幽门螺旋杆菌感染病人的基础上,病人在每天的饮食中增加大蒜摄入量,可以让平均治愈速度大约加快 2 天。但这一实验里,发挥主要作用的仍然是药物,仅靠吃蒜是起不到这种效果的。

而且,大蒜虽然是对健康有益的蔬菜,也不能忽视它的辛辣味道。如果患者已经因感染幽门螺旋杆菌患胃溃疡,过量吃大蒜还会刺激胃肠黏膜,导致病情加重。

幽门螺旋杆菌应该怎么治

虽然幽门螺旋杆菌对健康的风险较大,但它也是可控的,规范根除幽门螺旋杆菌不会造成不良后果,也是预防胃癌最重要的手段。

目前最有效是四联治疗法,即服用质子泵抑制剂(PPI)+铋剂+两种抗生素,连服 10-14 天即可痊愈。需要注意的是,必须在正规医院的医生指导下服药,不能擅自买药服用,也不能随心所欲加减药量。

最重要的是,在治疗和预防幽门螺旋杆菌过程中,饮食卫生、营养均衡是关键,不要寄希望于特定的某种食物成为“万灵药”。

照“谣”镜

这类谣言通常有夸大食物功效的特点,将大蒜常规抗菌性等同于治愈幽门螺杆菌,忽略剂量与药理差。同时带有绝对化表述,掩盖感染需专业医疗干预的事实。

遇到这类谣言,需要警惕“天然=万能”的误区,科学看待食物功效,不轻信偏方。